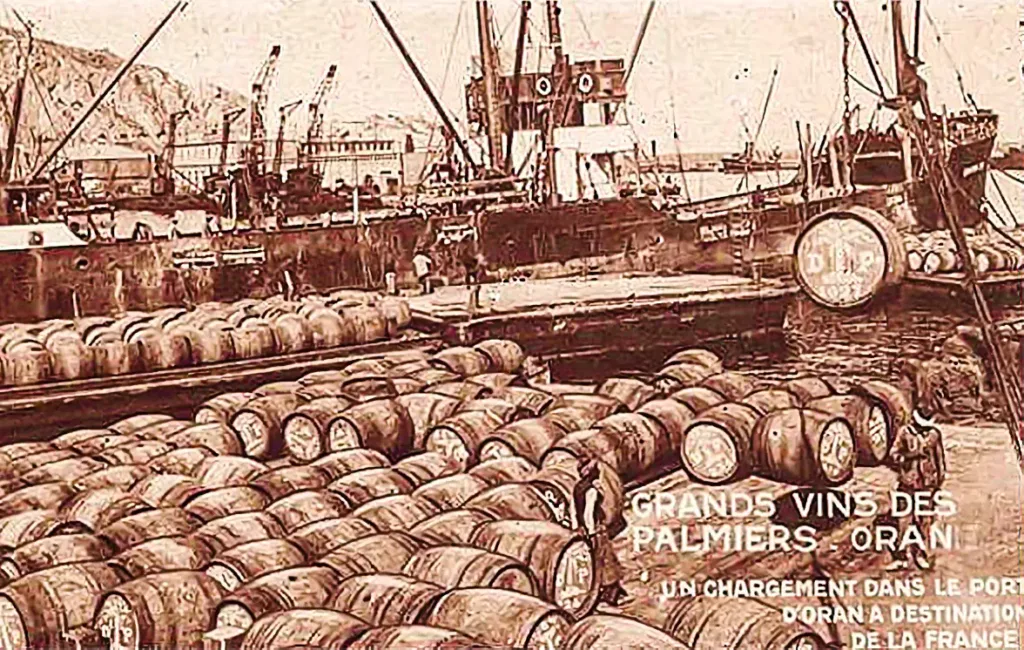

À la fin des années 1950, la France dépendait fortement du vin algérien pour donner à ses rouges d'assemblage force, couleur et concentration. Les vins algériens étaient également un partenaire d'assemblage idéal pour le cépage Aramon (manquant de couleur et de concentration, mais offrant des rendements élevés) cultivé en abondance dans la région du Languedoc.

L'Algérie (avec le Maroc et la Tunisie voisins) représentait les deux tiers du commerce international du vin.

La production viticole algérienne à l'époque coloniale

Si la viticulture était pratiquée dans l'Algérie précoloniale, voire florissante à l'époque préislamique, c'est la crise du phylloxéra français des années 1870 qui va convertir l'agriculture de cette colonie nord-africaine à la vigne. Parallèlement, des viticulteurs badois (Allemagne) s'installent en Algérie.

L'ensemble de la superficie viticole de l'Algérie a presque triplé de 1870 à 1890, pour atteindre plus de 110 000 hectares (270 000 acres), à la fin du XIXe siècle, les vins algériens étant la principale alternative pour les insatiables buveurs de vin français. Cette augmentation extraordinaire des plantations était également le résultat des colons européens fuyant l'Europe continentale ravagée par le phylloxéra.

L'Algérie a atteint sa plus grande zone viticole historique de plus de 400 000 hectares (près de 1 000 000 d'acres) en 1938, produisant plus de 21 millions d'hectolitres (550 millions de gallons) de vin. La domination du vin dans l'économie coloniale algérienne a façonné la société coloniale. Il a fourni une influence économique et politique aux propriétaires de vignobles européens connus sous le nom de «Pieds Noirs» («Pieds noirs» en anglais). Il a donné un travail stable et précieux ainsi que des revenus plus élevés (que d'autres travaux agricoles) aux non-Européens. Pour encourager la qualité de la production viticole algérienne et contribuer à sa réussite à l'exportation, l'INAO avait, peu avant la guerre, décerné le le statut VDQS à 12 crus. Cependant, malgré ces efforts, les vins algériens restaient fortement dépendants des routes commerciales métropolitaines pour leurs ventes, ce qui faisait de ce contributeur majeur à la richesse de l'Algérie un secteur trop fortement intégré à la métropole (« France continentale »).

Impacts de l'indépendance algérienne sur l'industrie viticole locale

Au début de la guerre d'indépendance de l'Algérie au milieu des années 1950, la viticulture était encore le principal secteur économique de l'économie coloniale, représentant la moitié de la valeur des exportations algériennes. La viticulture était si importante dans l'économie locale qu'elle était la seule industrie agricole reconnue dans certaines localités (Mitidja, une partie de l'Oranais et Aïn Temouchent, par exemple).

Lorsque l'Algérie a obtenu son indépendance en 1962, près d'un million de résidents français, ainsi qu'une importante armée d'occupation, ont fui. Le marché local du vin algérien s'est effondré presque immédiatement. La république islamique nouvellement formée a jugé la fabrication de vin inappropriée. En conséquence, la forte dépendance de l'Algérie vis-à-vis du commerce du vin était un problème immédiat. Cela a généré du chômage (la viticulture représentait plus de la moitié de l'emploi agricole total) et des pertes économiques importantes pour de nombreux algériens.

L'économie viticole moderne algérienne

Après l'indépendance de l'Algérie, un certain nombre de problèmes économiques se sont posés. La production de vin a été réduite de moitié entre 1962 et 1963 (à 6,8 millions d'hectolitres par an). Pour compenser la perte massive de revenus, l'Algérie a conclu un accord commercial avec l'URSS en vertu duquel l'URSS s'est engagée à acheter plus de 5 millions d'hectolitres de vin chaque année. Cet accord, ainsi que l'activité pétrolière, ont contribué à la reprise de l'économie algérienne.

Ce problème a suscité plusieurs initiatives gouvernementales pour aider la conversion du vignoble. Cependant, seules quelques activités agricoles pouvaient égaler le degré d'emploi et de richesse généré par la production de vin. Étonnamment, il faudra attendre les années 1970 pour que le gouvernement prenne sérieusement en compte (face à l'effondrement du marché de l'exportation) la perte de savoir-faire viticole et de qualité de la production viticole engendrée par la guerre d'indépendance.

En 1990, il restait environ 100 000 hectares (250 000 acres) de superficie viticole, soit environ 1/4 de la superficie viticole maximale.

Au début des années 2000, il restait environ 65 000 hectares (160 000 acres) de vigne, la plupart d'entre eux étant uniquement dédiés à la production de raisins de table plutôt que de vin.

Des vignobles et des établissements vinicoles abandonnés, des rendements plus faibles et des prix plus bas ont tous contribué à ce que l'industrie viticole algérienne devienne une relique de ce qu'elle était autrefois.

Suivez-moi sur mes réseaux sociaux

Le vin est un plaisir de gourmet, n'abusez pas de l'alcool !

Aucun de ces contenus n'a été sponsorisé

Je n'ai reçu aucun cadeau ou échantillon gratuit pouvant être lié à cet article